在人口老龄化进程持续深化的时代背景下,如何破解“老有所为、老有所乐”的民生课题,让退休长者从社区发展的“旁观者”变为“参与者”?

近年来,宁夏吴忠市利通区上桥镇新民社区以“乐龄艺享·新风筑家”志愿服务项目为载体,创新探索“空间赋能+自治提效+服务精准”三维工作法,深度盘活社区“银发能人”资源,不仅让老年群体实现了从“闲置能人”到“文化骨干”的蜕变,更构建起“文化引领治理、治理滋养文化”的基层治理新格局,为新时代社区养老与基层治理融合发展提供了可复制、可推广的实践样本。

聚才赋能:让“银发宝藏”从“沉睡”到“苏醒”

2020年6月成立的新民社区,下辖10个小区、1.3万常住人口中,老年群体占比达7.1%。退休教师、文艺骨干、非遗传承人等“银发能人”遍布辖区,他们身怀专业技能却遭遇“退休后价值难发挥”的困惑——72岁的黄梅戏票友吴阿姨想登台献艺,拥有40年书法功底的丁宝玉老师渴望传承笔墨文化,吹拉弹唱样样精通的王学海叔叔希望以艺会友……

“每一位长者都是社区的宝贵财富,激活他们的能量就是激活社区治理的内生动力。”

基于这一认知,新民社区主动破题,牵头成立“新民社区文化艺术团”,整合各类人才资源,组建涵盖声乐、器乐、传统戏曲、书法等多元领域的社区梦想艺术团舞蹈队、爱乐合唱团、舞龙队等6支特色队伍。150余名成员平均年龄62岁,其中35%为党员,昔日的“单位骨干”“行业精英”“非遗传人”,如今纷纷化身社区的“文化播种人”,开启了银发群体的“二次创业”之旅。

机制创新:让“文化团队”从“组建”到“长效”

为破解老年文化团队“组建易、维系难、活力弱”的普遍难题,新民社区创新推出“三驾马车”运行机制,让银发力量“留得住、玩得好、能发光”。

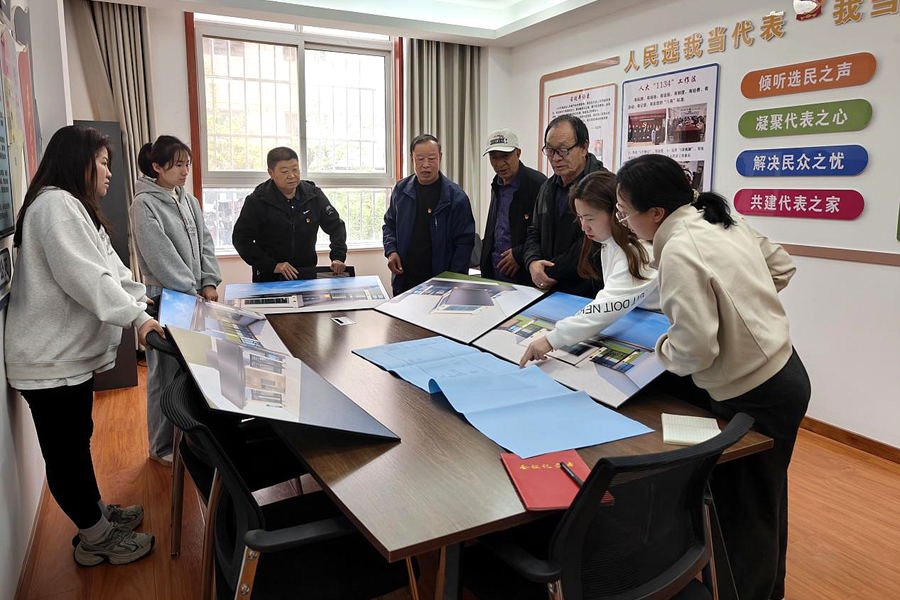

“1+3+N”空间网络,破解“场地难题”。社区盘活现有资源,打造“1个主阵地(新时代文明实践站)+3个分站点(网格党群服务驿站)+N个灵活活动区(小区文化长廊、广场)”的立体空间体系,根据各团队特性精准匹配活动场地:舞龙队在社区广场开展训练,书法队在专属书法室静心创作,黄梅戏艺术团依托网格驿站活动室排练。同时,实行“固定时段优先开放+免费耗材供应”模式,乐谱、笔墨纸砚等物资按需配齐,让长者实现“抬脚即达场地,张嘴即得支持”。

“自治管理”模式,激发“内生动力”。推行“柔性引导+长效赋能”的自治机制,避免行政化干预。各团队自主选举队长、制定活动规则,社区仅配备1名工作人员负责协调支持。红歌乐器队由队员投票选举退休教师王学海为队长,自主定下“每周三下午排练、节假日加演”的制度,社区仅负责场地协调与演出对接。2025年,6支队伍自主策划活动28场,较社区安排场次增加15场,自主参与、自我管理的活力全面迸发。

“菜单式+定制化”服务,对接“民生需求”。建立“居民点单、团队接单、社区督单”的闭环服务链条,将文化服务与民生需求深度融合。针对居民对“接地气、有温度”节目的需求,梦想艺术团编排移风易俗小品《不攀比,才幸福》;墨香书法队的丁宝玉老师带领志愿者书写融合文明理念、廉政文化的春联福字,每年春节送福入户。文化服务既传递政策声音,又饱含生活烟火气,真正实现“文化贴着民心走”。

治理升级:让“文化活力”转化为“治理效能”

据了解,过去四年间,新民社区文化艺术团累计深入10个小区、8个行政村及周边乡镇开展演出150余场次,覆盖群众超万人次。

2024年吴忠市早茶美食节和2025年“五一”文旅促销费活动期间,艺术团在牛家坊新时代文明实践广场献上的“文化盛宴”,成为区域文化品牌活动的亮点。

文化聚人心,治理有温度。艺术团成员从“文化骨干”进一步化身“隐形网格员”,主动参与社区治理。

红歌乐器队队长王学海带头组建20人文艺骨干调解队,累计化解停车难、门禁更换、下水堵塞等民生矛盾50余件,其事迹被媒体报道10余次,获评“利通区助人为乐身边好人”“上桥镇好人”等荣誉;“乐龄艺享·新风筑家”志愿服务项目先后被“多彩利通”报道25次、《吴忠日报》报道12次、新华网报道4次,2次入选“学习强国”平台,成为基层文化志愿服务的创新样本。

“老年群体不仅是养老服务的受益者,更是基层治理的重要参与者和推动者!”从“日子空落落”到“生活乐融融”,从“社区负担”到“文化宝藏”,新民社区的实践生动诠释:通过文化赋能,社区必将构建起“共居共学、共建共享、共事共乐”的和谐夕阳红图景。(杨晓玲)